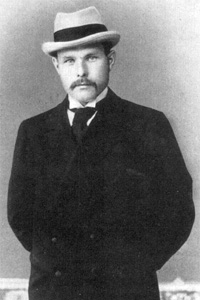

Александр Борисов родился 2 (14) ноября 1866 года в деревне Глубокий Ручей близ города Красноборска на берегу реки Северная Двина (к сожалению, в некоторых источниках название реки ошибочно указано как Западная Двина...).

<  <

Путь Александра Алексеевича Борисова в искусство был не прост. Его родители были крестьянами. В десять лет случилось несчастье: Саша уронил на себя дрова и после этого не смог ходить. Родители дали обет: если сын поправится, отправить его на год в Соловецкий монастырь... Так Александр стал послушником. Целый год он рыбачил с монахами, слушал их рассказы о доблести поморов в полярных морях, а все свободное время рисовал, мечтая остаться на Соловках для ученья в иконописной мастерской... В 1884 году Саша тайно выправил себе паспорт и против родительской воли стал учиться иконописи.

На работы А.Борисова обратили внимание посещавшие Соловки президент Академии художеств Великий князь Владимир Александрович и известный собиратель живописи генерал Андрей Андреевич Боголюбов, служивший в штабе Петербургского военного округа. Они помогли Александру: ему была выделена стипендия и 20 сентября 1886 года он приехал в Санкт-Петербург. Голодный, в отрепанном пальтеце он шел на занятия пешком через весь Петербург – не было денег на трамвай. Он учился у Ивана Ивановича Шишкина, но особое влияние оказал на него Архип Иванович Куинджи. Запомнились наставления великого мастера: «…не заниматься рабским копированием листиков и веточек, а полной страстью переживать…и это пережитое – свое – писать..»

"За период обучения в Академии художеств с 1888 по 1892 год творческие достижения Борисова были отмечены двумя малыми и одной большой поощрительными серебряными медалями. За "хорошие успехи в художественных классах" совет Академии удовлетворил просьбу Борисова, и с июня 1892 года ему назначили стипендию "как государственному крестьянину". Каждое лето ученики Куинджи уезжали в Крым – на этюды. Борисов отправился за Полярный круг.

1894 годом датируется первое знакомство художника с Мурманом. А.А. Борисов был рисовальщиком в экспедиции министра финансов Российской империи С.Ю. Витте, снаряженной царским правительством для поисков на Баренцевом море удобной гавани для постройки военного порта. Екатерининская гавань, где впоследствии и был построен Александровск-на-Мурмане (ныне – Полярный), запомнилась художнику – позже он запечатлел ее на одном из своих полотен. Вторая, уже самостоятельная поездка Александра Алексеевича на Мурман состоялась через два года – три весенних месяца провел художник на Севере На написание картин его вдохновляли суровые и монументальные пейзажи северной природы – Александр писал гранитные скалы в снегу, серый берег моря и сизую воду, рыбацкие лодки…. Маршрут художника можно проследить по названиям написанных работ: «Становище Териберка», «В Кандалакшском заливе», «Екатерининская гавань в начале марта» ( в настоящее время эта работа А. А Борисова хранится в г. Мурманске – в фондах Областного краеведческого музея).

Возвратившись в Петербург, Борисов подготовил к конкурсной выставке монументальное полотно, обобщающее его впечатления от первого путешествия на Новую землю – «В области вечного льда». Для зрителей, художников и друзей, картины, написанные в ходе экспедиции 1896 года буквально открыли русский Север во всем его величии и первобытной красоте. А в самом Александре Борисове современники почувствовали размах и силу, о которой прежде не подозревали. Восторженные отзывы о его работах писали И. Е. Репин, В.М. Васнецов... Известный коллекционер и собиратель П.М. Третьяков приобрел у мастера 65 работ, желая создать в своей галерее отдел русского Севера.

Борисов много и неутомимо путешествовал. Он научился спать не снегу, есть сырое оленье мясо. Упорно работал в самую лютую стужу, когда краски превращались в густое тесто и растереть их было невозможно…

В 1900-1901 годах Александр Алексеевич и 7 человек команды на яхте «Мечта» ходили на Новую Землю. Туда был заранее завезен в разобранном виде рубленый деревянный дом с просторной мастерской, а кроме того – дрова, керосин, прессованное сено и…две коровы. Испытав яхту, А.А.Борисов отмечал, что "судно по морским качествам великолепное и, несмотря на то, что в продолжение нашего пути в Белое море и Ледовитом океане погибло более 10 судов, мы, кроме сильной качки, не испытали никакой опасности и нередко обходили поморские суда. Но, чтобы еще более приспособить судно для плавания во льдах, я решил обшить его железом, ибо иначе льдом, как сталью, дерет обшивку".Художник любил писать с натуры, а не с этюдов, для чего и зимовал на архипелаге. Экспедиция на «Мечте» едва не закончилась катастрофой – Борисову и его спутникам пришлось высадиться на льдину и дрейфовать – трагизм и лишения, которые пришлось испытать путешественникам, художник ярко описал в своей брошюре «В страхе холода и смерти». Спастись помогли новоземельские ненцы – впоследствие большие друзья художника, а один из них – Тыко Вылка (охотник, убивший на своем веку более 100 белых медведей), впоследствии под влиянием А.А.Борисова стал незаурядным живописцем. Экспедиция А.А.Борисова, стартовавшая из Соловков (1899-1901 гг), сделала описание береговой линии карского побережья Северного острова - от устья Маточкина Шара до залива Медвежий. Нанесла на карту 35 новых географических названий: 33 в заливах Чекина, Незнаемый и Медвежий и 2 - на северном и южном берегу пролива Маточкин Шар.

Экспедиция открыла и дала названия многим объектам Новой Земли. Борисов называл их в честь учителей и меценатов: мыс Боголюбова, ледник и мыс Васнецова, мыс Верещагина, ледник и залив Витте, бухта Ермолова, мыс и гора Кази, мыс Крамского, мыс Куинджи, мыс Путилова, мыс Меца, мыс Репина, бухта Романова, мыс и река графа И.Толстого, ледник Третьякова, мыс Шишкина, мыс Яловецкого, мыс Суворина... Участие Александра Алексеевича в выставках, которые проходили в 1900-1907 годах в Вене, Праге, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Берлине, Лондоне, Дюссельдорфе, Париже, Лондоне, сделало его имя известным не только в России, но и во всей Европе. Купить его коллекцию полярных полотен за рубежом хотели многие, но ответ художника был неизменным: «Мои картины должны остаться в России». В Борисове, как художнике поражает верность теме. Ничего, кроме северных мотивов он никогда не писал, не искал никакой другой тематики – только русский Север - по праву его называют певцом Арктики!

<DIV align="center"> </DIV> </DIV>

<DIV align="center"><I>(А. Борисов. "Монастырские башни")</I></DIV> Нельзя не упомянуть еще об одной сфере деятельности этого удивительно разносторонне талантливого человека – его живому интересу к насущным вопросам развития родного Севера, А.А. Борисов писал на эту тему статьи и книги. На свои средства художник провел изыскания до реки Обь, в 1919 году предложил правительству, возглавляемому В. И. Лениным проект северного железнодорожного пути, который должен был соединить 3 океана. В 1922 году по инициативе Борисова был открыт курорт Солониха возле Красноборска. Общественая и научная деятельность художника получила высокую оценку Академии наук СССР – один из безымянных полуостровов Новой Земли получил название «полуостров Борисова».А для своих коллег – художников, и многочисленных почитателей Александр Борисов был и навсегда остался «поэтом Севера, баяном льдов и полуночного солнца». Картины А.Борисова находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее и других музеях страны. Этюды художника хранятся в музеях и частных собраниях Западной Европы и Америки. Более четырёхсот полотен находится в Архангельском краеведческом музее, в музеях Вологды, Великого Устюга и на родине художника - в Красноборске. P.S. Картина Борисова "Горы Вильчики при вечернем освещении в половине сентября" была написана в 1896 году.

<DIV align="center"> </DIV> </DIV>

Приобрел ее у художника сам Павел Третьяков. В 1939 году полотно было передано в Торгпредство СССР в Берлине, но во время войны пропало. Лишь совсем недавно, после того как был издан каталог предметов искусства и антиквариата, находящихся в розыске, один из московских антикваров сообщил, что картина находится у него, и выразил намерение вернуть ее. Картина стала 27-й работой этого автора в коллекции Третьяковки. Ее передал в декабре 2006 года директору Третьяковки Валентину Родионову первый вице-премьер Дмитрий Медведев. "Благодаря настойчивым усилиям специалистов Росохранкультуры по поиску и возвращению утраченных предметов искусства, а также гражданской позиции частного коллекционера мы имеем возможность возвратить в Третьяковскую галерею картину, пропавшую более 60 лет назад", - сказал Медведев.

Источник: http://museum-polar.narod.ru/fr_borisov.html |